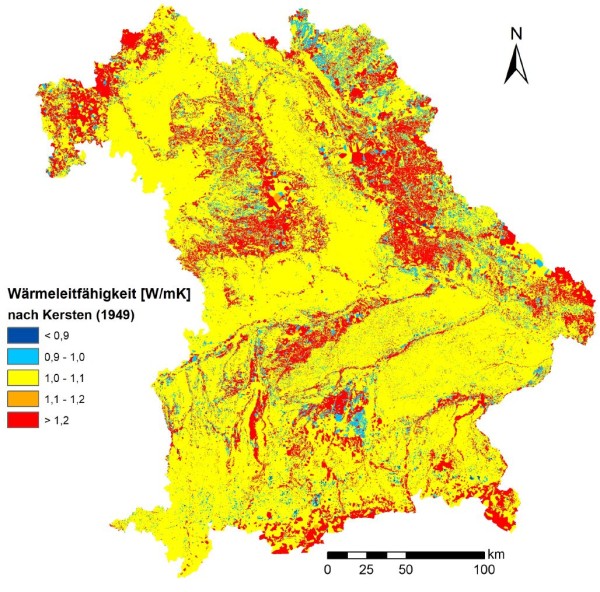

Die Ergebnisse sind positiv: mehr als 97 % der nutzbaren Fläche von Bayern kann effizient für oberflächennaheste Geothermie genutzt werden. Das ist immer dann der Fall, wenn die Wärmeleitfähigkeit des Bodens hoch genug ist. Diese wiederum hängt von Eigenschaften des Bodens wie Dichte und Wassergehalt ab. Im Projekt wurde ein Algorithmus entwickelt, der mithilfe von Bodenschätzungen und Klimadaten die Wärmeleitfähigkeit des Bodens mit einer Auflösung von 1:5000 berechnet. Damit kann für einzelne Grundstücke ermittelt werden, ob sie für die Nutzung von oberflächennahester Geothermie geeignet sind.

Außerdem will die Arbeitsgruppe um Dr. David Bertermann, Projektleiter, zeigen, welche unterschiedlichen Systeme es für die oberflächennaheste Geothermie gibt. Neben dem klassischen horizontalen Erdwärmekollektor, der viel Platz braucht, wurden inzwischen platzsparende Systeme wie Ringgrabenkollektoren oder Erdwärmekörbe entwickelt. Die Praxistauglichkeit des Einbaus und Betriebs wird auf einem Testfeld in Schmerldorf bei Bamberg erprobt.

Weitere Infos zum Testfeld und zur oberflächennahesten Geothermie haben wir auf der Projektseite zusammengestellt. Der Bericht steht zum Download zur Verfügung.

Das Projekt wurde mit Mitteln der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung unterstützt. Die Ergebnisse sind für Kommunen, Bürgerinnen und Bürger nutzbar, die oberflächennaheste Geothermie als eine Wärmequelle für Einzelgebäude oder Wärmenetze in Betracht ziehen.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Jana Schlesinger, per Mail an jana.schlesinger@bza.bayern.de.